2022年9月12日,中国科学院深圳先进技术研究院医工所储军课题组在国际知名期刊《自然-通讯》(Nature Communications)上发表了题为“A high-performance genetically encoded fluorescent indicator for in vivo cAMP imaging”的最/新成果,展示了一种高性能基因编码的cAMP荧光探针。

在该工作中,研究人员利用基于晶体结构介导的理性设计和蛋白质定向进化技术,开发了一种基于“环化重排荧光蛋白”(circularly permuted fluorescent protein)的高性能基因编码的cAMP绿色荧光探针(命名为G-Flamp1)。在活细胞内,该探针在单光子和双光子激发下的最大荧光变化均达到了12倍,并且结合和解离的时间达到了0.2和0.087秒。利用双光子显微镜和光纤记录仪,在果蝇和小鼠等模式生物内,该探针可实时监测特定动物行为过程中特定神经元的cAMP信号的时空动力学变化。

论文上线截图

研究概述:

该研究开发了一种适用于活体检测的cAMP荧光探针,并初步揭示了果蝇和小鼠等模式生物在特定行为过程中特定神经元的cAMP信号变化的规律,为进一步理解cAMP信号的调控和功能奠定了基础。与广泛使用的钙离子探针GCaMP相比,G-Flamp1才仅仅只是开始:目前已有几十家国内外实验室在使用G-Flamp1,未来将会有更多实验室利用G-Flamp1来研究复杂的生物学问题。

在未来研究中,研究人员将进一步提高探针性能,开发适用于不同应用场景的下一代高灵敏cAMP探针,并利用其揭示活细胞和活体中cAMP信号的规律、调控机制及生物学功能。与此同时,结合高内涵药物筛选平台,上述探针也将尝试应用于针对GPCR受体的药物筛选,以期发现更多的具有临床价值的GPCR药物。

研究成果验证小鼠动物模型数据:

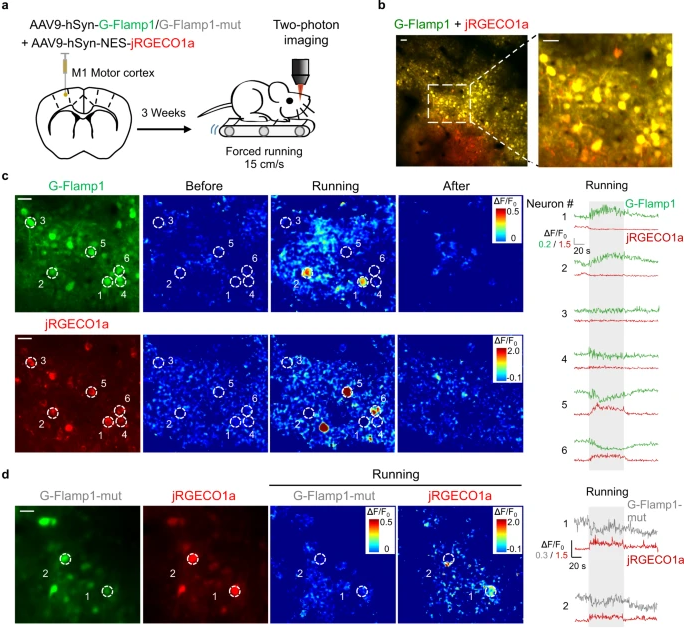

为验证G-Flamp1探针在活体动物中检测cAMP动态变化的实用性,研究人员利用腺相关病毒在小鼠运动皮层中共表达绿色G-Flamp1探针和红色jRGECO1a钙探针。活体双光子成像揭示了跑步运动中细胞特异性的cAMP信号,其与钙信号无明显相关性(下图)。这反映了小鼠运动时大脑皮层M1神经元反应的异质性

运动过程中小鼠皮质神经元内cAMP信号的变化(论文上线截图)

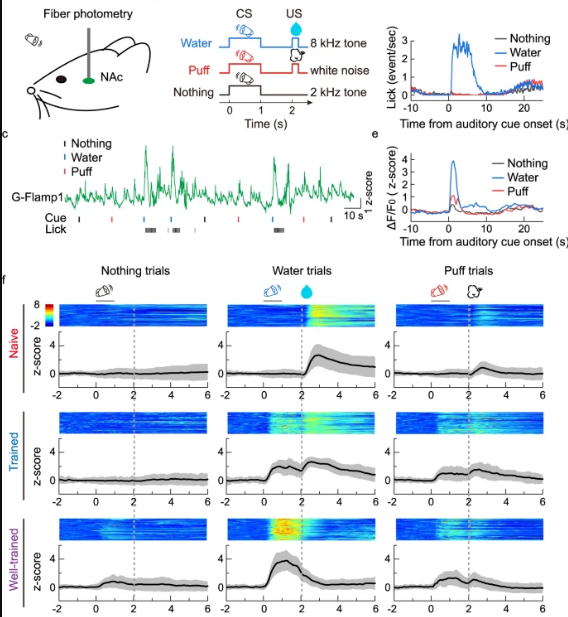

最后,研究人员在小鼠大脑深部的伏隔核(NAc)脑区中表达G-Flamp1探针,并利用光纤记录听觉巴甫洛夫条件反射任务中该脑区cAMP信号的变化。结果表明,随着训练的熟练,小鼠得到奖赏时cAMP信号幅度在降低,而听到相应声频信号时cAMP信号幅度在升高(图4);该特性与多巴胺信号类似,暗示多巴胺释放引起了cAMP信号。综上,G-Flamp1探针的高信噪比和高时间分辨率能够高灵敏检测到活体小鼠中内源性cAMP信号的动态变化。

巴甫洛夫条件反射任务中小鼠NAc脑区cAMP信号的变化(论文上线截图)

文章来源:https://www.nature.com/articles/s41467-022-32994-7